详情

福州大学陈惠鹏教授在神经形态显示研究方面取得新进展

目前显示正朝着立体真实、多场景、人机交互、实时感知的显示智能化方向发展。这需要及时感知大量的外界信息,快速处理海量数据,并实时完成显示的交互。因此,未来显示技术的硬件设备将面临功耗及效率方面的巨大挑战。生物大脑因具备高效、并行处理、低功耗的特点,在处理大数据和执行人工智能算法时有着传统冯诺依曼架构计算设备所不具备的独特优势,因此将模仿人脑架构的神经形态技术与显示技术结合的神经形态显示技术将是解决未来显示功耗效率挑战的有效策略之一。近日,福州大学陈惠鹏教授在该领域所取得的研究进展引起了业界关注。

据了解,神经形态显示是一种借鉴生物感知系统(视觉、触觉等),通过神经形态技术,高效、低功耗地完成信息感知、生成、存储、处理、决策以及最终可视化过程的新型显示技术。陈惠鹏教授表示,他研究神经形态显示的目的旨在解决显示技术在未来片上高密度像素导致控制电路驱动能力不足;现有数据处理机制难以满足真实世界和虚拟世界的频繁数据;现有人机交互难以实现准确、人性化的人机交互等问题。

陈惠鹏表示,神经形态技术广泛应用于解决提高并行度,降低功耗,人机交互频繁等问题,具备多技术多场景交叉融合的特点。将神经形态技术和显示技术相结合的神经形态显示为未来显示提供了新型的高效显示硬件驱动架构和策略;低延时、低功耗、高精度的环境自适应技术;实时、精确、符合人体工程学的人机交互技术。神经形态显示将克服传统显示技术在集成度、处理速度、布局布线、功耗上的不足并赋予显示器件学习和思考的能力,使其具备一定的数据处理能力以及更强的环境适应能力。

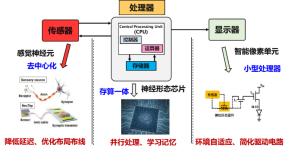

目前,陈惠鹏团队在该领域所取得的主要研究进展如图1所示,显示技术主要有传感器、处理器和显示器三部分组成,现阶段的神经形态显示技术主要针对该三部分进行优化。通过去中心化,在传感器端实现降低延迟、优化布局布线,在处理器端实现并行处理、学习记忆,以及在显示器端实现自适应,并简化驱动电路。

图1. 神经形态显示技术的三大组成部分。

关于国内外在神经形态显示技术方面的进展,陈惠鹏表示,目前国内外在该领域的研究尚且处于萌芽阶段,国内外各大研究机构均有涉及,如康涅狄格大学(美)、后硅半导体研究所(韩)、新加坡国立大学(新)等。在传感器方面,为实现数据智能采集处理,和单器件实现感存算一体,研究主要集中于两个方面:一是基于神经形态器件的电路设计,实现信号探测与处理过程一体化。二单个智能传感器件集成信号的探测与处理,实现感存算一体。在处理器方面,为模拟生物神经系统,构建神经形态设备,研究主要集中于通过硬件设备模拟实现生物神经细胞的功能;模仿生物大脑架构的硬件架构策略两方面。在显示器方面,为实现信号的智能转换,实现智能可视化,研究主要集中在实现光输出的具备神经形态特性的单个发光模块和实现光输入的具备神经形态特性的单个电学模块两方面。

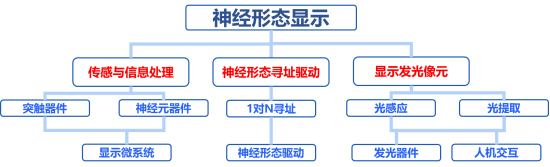

图2.神经形态显示技术的三大研究方向

福州大学陈惠教授团队在神经形态显示技术的工作如图2所示三大研究方向:一是针对神经形态显示的三大组成部分,通过突触器件和神经元器件构建显示微系统,用于信息处理,目前已成功实现基于分层记忆机制的智能传感和引入具备多感觉整合特征(逆效应、时间一致性)功能的传感模块,可用于极端环境下的信号采集。二是通过在阵列寻址驱动控制中引入神经形态器件,成功实现1对N的寻址控制,目前可减少75%的驱动电路面积,可望应用于超高分辨率和极高分辨率显示。三是通过制备神经形态特性的发光像元用于显示发光和用作人机交互的发光像素,目前输出信号可直接作用于显示发光单元,实现数据的直接可视化,有望在显示图像刷新速度和计算能效方面取得巨大收益。

陈惠鹏教授最后表示,就整体而言,神经形态显示技术尚且处于萌芽阶段,大量工作均在单器件/单模块层面,尚未形成成体系的理论指导依据,尚未形成系统层面的整机研究。技术层面而言,目前神经形态技术的发展最为关键的问题在于如何实现神经形态技术和显示驱动技术的紧密耦合。

(来源:广州市科技局,转载请注明出处)

登录

登录