详情

电润湿电子纸显示应用物理研究概述与进展

应华南师范大学建校暨物理学科建立 90 周年要求,华南师范大学华南先进光电子研究院彩色动态电子纸研究所刘飞龙、周国富团队针对电润湿研究领域的相关科研成果做了总结,在物理学报上发表并且被评为了优秀论文,该论文主要是介绍了电润湿研究领域的主要科研成果及结论。电润湿是指通过改变作用于液体-固体电极间的电势, 来影响固体和液体间的界面张力, 从而改变固液界面的润湿性, 即接触角, 使液滴产生形变、位移的现象. 电润湿电子纸显示是基于快速响应微流体操控技术的新型反射式“类纸”显示技术。该技术拥有已商业化的电泳电子纸显示产品低能耗、视觉健康、可柔性等优点, 同时突破了“彩色”和“视频播放”两项当前束缚电子纸显示技术应用领域的瓶颈。未来, 电润湿电子纸显示将为我国军用、民用市场提供全天候“绿色”显示产品, 具有千亿规模的直接市场和巨大产业辐射力。本文对电润湿显示器件中涉及的多个物理方向, 特别是润湿与电润湿(固液界面润湿性、电润湿效应、接触角饱和)、两相流体力学(流体力学简介与两相流体力学简介、有限元方法、格子玻尔兹曼方法)、微观与界面物理(液体中的离子动力学、固体表面的微结构效应、钉扎效应、固液界面的电荷转移与电化学)、光物理(油墨材料及其光学性质、电润湿显色原理、电润湿液体透镜)、电介质物理(电介质与电极化、电介质中的缺陷与漏电流、电介质的老化物理、介电泳效应)、热物理(流体中的热传导与热对流、电润湿与气液相变、温度梯度液滴输运)、瞬态物理(电润湿的瞬态电学响应、电润湿的驱动波形调控)等, 进行了系统综述,并且对基本器件工作原理、微观与介观物理图像、器件运行内在机制、器件可靠性等进行了全面介绍。

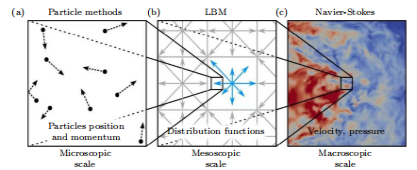

固液润湿约束下的流体浸润动力学基础理论研究有多种方法。从微观角度看流体由离散的分子组成, 可以通过对大量分子运动 (包括分子内部与分子间的力学作用) 进行描述, 计算各个分子位置和动量随时间的变化, 从而得到所组成流体的性质,其局限性在于, 对于微观分子动力学研究方法, 由于其描述的为每一个分子, 导致其计算量非常巨大, 通常只能描述纳米尺度的液体体系, 难以满足电润湿显示所需研究的微米尺度体系的要求。从宏观角度看可以把流体看作连续的介质, 流体的运动由纳维斯托克斯 (Navier-Stokes, NS) 方程决定,NS 方程虽然难以得到解析解, 但可以通过有限元等近似方法进行数值计算, 从而得到流体运动的宏观描述。格子玻尔兹曼 (lattice Boltzmann method, LBM) 方法一般被认为是介于上述二者之间的介观研究方法。其优点在于计算速度快, 易于并行计算,该方法从物理上来看, 是 NS 方程在低流速条件下的近似, 因此, 该方法难以处理湍流等复杂问题,如下图所示为流体体系基础理论研究方法 (a) 微观尺度: 分子动力学; (b) 介观尺度: 格子玻尔兹曼方法; (c) 宏观尺度: 纳维斯托克斯方程。

图 1 流体体系基础理论研究方法 (a) 微观尺度: 分子动力学; (b) 介观尺度: 格子玻尔兹曼方法; (c) 宏观尺度: 纳维斯托克斯方程

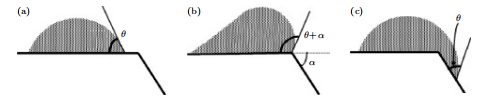

钉扎效应是指, 液滴的边界在一定程度上被限制在固定位置, 而不随着液滴状态变化而发生运动的现象。钉扎效应可以由几何结构或者润湿梯度导致,几何结构导致的钉扎/去钉扎效应示意图如下图所示 (a) 接触角等于 θ ; (b) 接触角等于 θ + α ; (c) 接触角大于 θ + α,在固体表面存在一个角度为 α 的几何突变,当液滴在此表面从左向右运动时, 液滴与固体表面的接触角 (如图(a)),液滴运动到固体边界的不光滑处时, 液滴的右侧被“钉扎”到此处, 直到局部接触角由 θ 增加至 θ + α (如图(b)),当液滴局部接触角大于 θ + α 时, 液滴“去钉扎”继续向右运动 (如图 (c))。

图 2 几何结构导致的钉扎/去钉扎效应示意图 (a) 接触角等于θ; (b) 接触角等于θ + α ; (c) 接触角大于θ + α

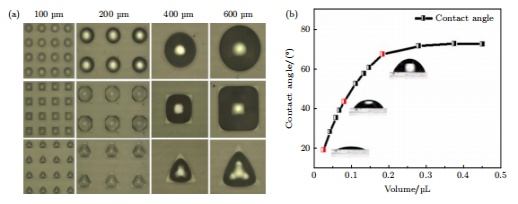

在固体平面的表面, 可以通过反应离子刻蚀等手段进行局部表面润湿性的修饰, 从而制备得到不同润湿梯度的图案。例如, 在疏水表面制备局部亲水图案, 则水滴会被限域在亲水图案内部,由于表面能的差异, 水滴边界被钉扎在亲疏水润湿梯度交界处,当液滴逐渐填充时, 接触角逐渐上升, 表明此时液滴被限域在亲水区域,当填充液体体积继续增大, 则有可能发生去钉扎效应, 使得液滴突破润湿梯度的限制。润湿梯度导致的钉扎/去钉扎效应示意图如下图所示 (a) 通过表面改性方法制备的不同几何图案的润湿梯度 (b) 测量得到的润湿角与填充液体体积关系

图 3 润湿梯度导致的钉扎/去钉扎效应示意图 (a) 通过表面改性方法制备的不同几何图案的润湿梯度; (b) 测量得到的润湿角与填充液体体积关系

相关成果以题为“电润湿电子纸显示应用物理研究概述与进展”发表在物理学报上。华南师范大学刘飞龙副研究员为本论文的第一作者,唐彪研究员、周国富教授为共同通讯作者,程彦锟(2021级硕士生)、张境恒(2021级硕士生)为共同作者

该工作得到了国家重点研发计划 (批准号: 2021YFB3600602)、国家自然科学基金 (批准号: 62005083, 52175403)、科技部外国专家重点支撑计划 (重大科研)(批准号: zcgx2022002L)、广东省海外高层次人才引进计划 (青年拔尖)(批准号: 2021QN02X369)、“广东特支计划”本土创新创业团队 (批准号: 2019BT02C241)、教育部长江学者和创新团队发展计划 (批准号: IRT 17R40)、广东省光信息材料与技术重点实验室 (批准号: 2017B030301007)、广州市类纸显示材料与器件重点实验室 (批准号: 201705030007)、教育部光信息国际合作联合实验室和高等学校学科创新引智计划资助。

论文DOI:10.7498/aps.72.20230837

(来源:本站,转载请注明出处)

登录

登录