详情

华中科技大学公开发布可视化机器嗅觉研究成果

面对高速工业化带来的各种环境问题和气体灾害,人类嗅觉的盲区问题显得尤为突出,各种易燃易爆、无色无味且有毒有害的气体引发的灾害严重威胁到人类生命安全和质量。临床上先天性失嗅以及因为疾病导致嗅觉障碍的患者面临巨大痛苦。机器嗅觉可将气味信息数字化,并以图像形式直观显示,有助于拓展人类嗅觉边界,辅助人类快速、准确的识别气体和感知气味,同时揭示嗅觉与生命的关联。

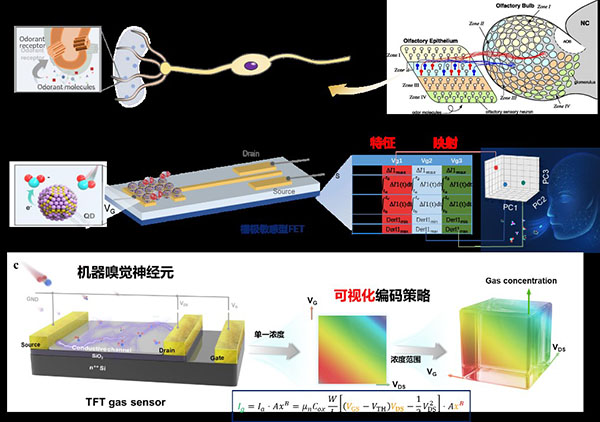

近期,华中科技大学刘欢教授在未来显示技术大会上公开发布了其在可同化机器嗅觉方面的研究成果。刘欢教授表示,2004年诺贝尔生理学或医学奖获奖成果从分子水平和细胞的组织方式上揭示了人类嗅觉系统识别机制,嗅觉感受细胞上的特异性嗅觉受体实现对特定气体分子的识别,并产生神经冲动,传输至嗅球实现对气味信息的编码。

机器嗅觉编码策略

依据人类嗅觉感知原理,刘欢研究团队提出利用量子点人工气味受体材料的多样性、可操控性和再现性,结合场效应晶体管对生物嗅觉感受器进行结构模拟和功能模拟,利用机器学习进行特征提取与融合,实现高灵敏度、高特异性和高可靠性的可视化机器嗅觉。取得的研究工作进展具体如下:

(1)基于单晶体管的编码策略

模拟嗅觉感受器细胞的结构和功能,设计栅敏场效应晶体管(FET),采用量子点作为气体分子受体,FET作为信号转换器对信号进行转导和放大,通过对机器嗅觉神经元产生的电信号进行特征提取,并采用PCA算法进行映射,实现嗅球水平的编码(图b)。

(2)基于单晶体管可视化嗅觉编码策略

构建具有气敏效应的沟道敏感FET,利用晶体管电可调属性,进一步对机器嗅觉神经元产生的电信号进行特征提取,调节栅压采集晶体管输出电流数据,通过晶体管对不同气味输出特性电流数据进行插值处理,实现嗅上皮水平对气味分子的可视化三维图像编码(图c)。

(3)电子鼻全特征编码策略

将深度学习方法引入机器嗅觉设计,得到基于t-SNE的不同层次特征向量的嗅球水平可视化编码,进一步将采用GASF可视化GFB和DMB的输出特征图实现嗅觉中枢解码策略,发展了基于电子鼻全特征编码的气味识别方法。

(来源:本站,转载注请明出处)

登录

登录