详情

视觉认知需求和双碳目标引领下的显示技术创新发展

引言

我们身边很多常见的东西,特别是一些电子产品,其最初的形态往往会超出大家的想象。比如世界上第一块集成电路,与我们现在印象中的高精尖芯片相去甚远。上个世纪90年代的大哥大,与现在的智能手机相比,无论是外观还是功能,都发生了很大变化。1958年中国天津无线电厂试制的第一台14英寸电子管电视机,与我们现在用到的各类显示屏幕相比,无论是在产品形态上,还是画质效果方面,都发生了巨大变化。如果向前看,现在的一些技术形态,放在未来也一样会逐渐成为古董,而且时间迭代的周期会越来越短。当我们现在天天用的已经习以为常了的手机、电脑、电视机的屏幕等成为过去式时,那么到时会是什么样的显示技术形态来取代呢?

三十年前,我们的同事和同行,一边在做着电子枪的优化设计,一边在反复思考反复讨论这样的问题:阴极射线管(CRT,Cathode Ray Tube)显示会不会被淘汰,什么时候被淘汰,被谁淘汰?直到十五年前,这个问题的答案算是尘埃落定:阴极射线管显示退出历史舞台,液晶显示(LCD,Liquid Crystal Display)与等离子体显示(PDP,Plasma Display Panel)之争也已见分晓。平板显示(FPD,Flat Panel Display)取代传统CRT显示是在讨论之初很快就形成的共识。然而在平板显示的技术赛道上,曾有过很长一段时间的胶着状态。最终还是液晶显示,在等离子体显示、场发射显示(FED,Field Emission Display)、有机电致发光显示(OLED,Organic Light Emission Diode Display)等一众竞争对手中杀出重围,成为继阴极射线管之后第二代显示技术的主要代表。

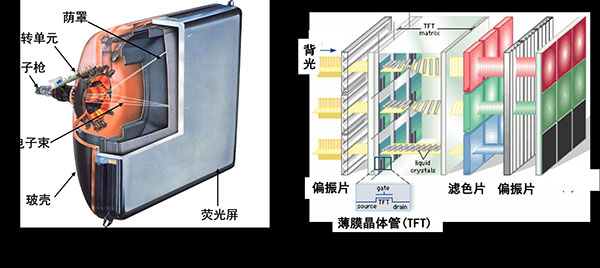

如图1所示,比较液晶显示与阴极射线管显示两者的器件结构和基本工作原理,液晶显示有两个方面的显著优势:一是集约程度高,二是低压低耗。这是液晶显示当前能够占据整个显示产业主流技术位置的关键因素,如果将来被取代,很大可能也是因为这个方面的优势地位不存在了。未来液晶显示一方面在现有应用领域面临着来自有机发光显示等技术的竞争;另一方面整个平板显示技术面临着下一代新型显示技术形态的挑战。以下主要分享我们关于平板显示技术自身发展以及未来新型显示技术形态演变的一些思考。

图1 (a)阴极射线管(CRT)显示结构示意图;(b)液晶显示(LCD)结构示意图。

一、现有平板显示器件,还有哪些提升空间?

在下一代新型显示技术形态真正主导整个显示产业之前,平板显示器件仍然是信息显示的主要媒介,而且现有各类显示技术在关键显示性能指标上在如何更好的满足用户视觉认知需求方面,仍然有很多事情可以做。其实,在过去不到二十年时间里,液晶显示应用领域不断拓展的同时,其性能有了巨大的提升。特别是在液晶材料响应速度、TFT漏电流抑制、矩阵背光及高动态对比度等方面的进步使得液晶显示的光效和像质得到一步步的提升。类似的,有机电致发光显示产品早期都是白光加滤色片组合,光效低,色彩效果也没有特别优势。现在在小尺寸有机电致发光显示产品中,基于RGB子像素的蒸镀工艺已经非常成熟,小尺寸有机电致发光显示显示器件功耗进一步降低,色域也有显著增加。

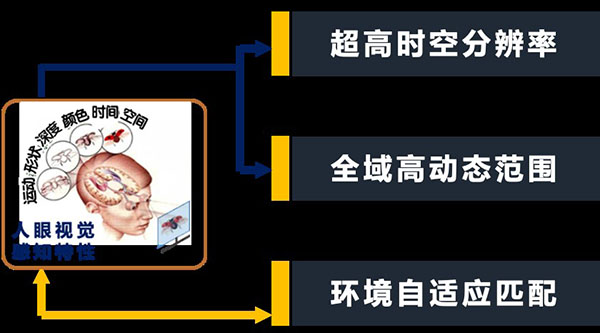

然而即便是现在,这些已经相对成熟的液晶显示、有机电致发光显示等在其一些关键显示性能指标上,仍然有很多待进一步提升的需求。比如:液晶显示普遍采用滤色片实现三基色,其有限光谱带通特性造成了显示光效的巨量损失(~2/3);有机电致发光显示屏在低灰度时由于采用脉冲宽度调制而存在闪频的现象;在目标感知亮度接近时,激光投影存在由于色域宽而发生测量物理亮度显著低于感知亮度的现象等。类似这些问题有时看起来似乎只是针对某类显示技术特有的问题;很多时候,特别是器件自身技术工艺发展到一定程度后,通常又都会涉及一些共性基础问题。这一类问题不仅仅是器件本身的问题,而是需要考虑用户的视觉感知特性,包括空间时间分辨率的提升优化、显示亮度的自适应调节、色域的匹配与增强等。如图2所示。另一类关于节约材耗、降低能耗的问题在双碳目标下需要更多的关注。

图2人眼视觉认知需求牵引现有显示技术发展

在显示技术丰富多样化的今天,显示产业发展需要从技术驱动向功能驱动、性能驱动转变。国内显示企业,经过最近几年的自身努力和国家地方政策资源支持,积累了相当大的产能规模、资金实力、以及人才基础,有条件担当起更多社会责任。同时也要客观面对我国显示产业目前还存在的原始创新不足,专利风险加剧的现实问题。机会来自于问题,来自于需求,比如液晶显示的实际光利用率不足10%,是否可能改变混色机制去除滤色片从而提高光效;激光投影显示中或者一般显示屏幕在不同环境光条件下,存在明显的感知亮度和实测亮度不匹配的现象;有机电致发光显示在低电流幅度驱动下的线性性一致性问题,或者转用脉冲宽度调制后带来的闪频现象;这些问题都需要我们的企业以及相关的科研院所,找真问题,做真研究,出真技术。这对于我国在显示产业快速发展的重要阶段,作为后来追赶者,整个产业碰到的技术问题,正是我们的机遇所在。在解决这些问题的同时,就是为自己积累竞争优势的窗口期。我们的科研项目设置,包括国家、地方和企业体系的科研项目,可以进一步做好酷炫功能与扎实功底之间的平衡。在这个过程中,以视觉认知需求和双碳战略牵引自身产品性能提升,并不断渗透到对相关核心技术的掌控,相信我们的一些自主品牌形象在国际竞争中的优势会越来越明显。

二、谁会取代平板显示,成为下一代显示的主流?

纵观显示技术的发展,以CRT为代表的第一代显示技术实现了最基本的信息可视功能。上个世纪90年代开始,特别是21世纪以来,以液晶显示为代表的平板显示技术,在基本信息可视的基础之上,实现了移动互联,从而促进了各类信息终端的快速发展,大幅提升了人类社会生产和生活的效率。在整个信息社会,包括机器视觉、人工智能、无线通讯、探测传感、大数据、超算、区块链等技术的快速发展的今天,我们不得不思考未来显示的技术形态,并要为之提前布局。

如果我们以更高的要求来审视当前的以液晶显示、有机电致发光显示为主要代表的平板显示技术,会发现其普遍存在资金成本投入高、材料资源消耗多、设备占地面积大等问题。尤其重要的是,这一类平板显示技术普遍采用直观式显示模式;因此,为了满足大视野、高临场感视觉体验的要求,只能不断增加屏幕尺寸、提高分辨率。这会带来材料、能源消耗的进一步增加,而且与轻巧便携的形态需求形成了不可调和的矛盾。如图3所示。

图3 显示技术发展变迁,及当前平板显示技术发展存在的根本问题

为了避免大尺寸高分辨率沉浸式显示需求与移动便携节能环保要求之间的矛盾,发光器件与显示成像相分离将成为未来显示技术形态的必然趋势。因此,继平板之后的新一代显示技术应具备虚实融合的沉浸式逼真显示效果、随时随地显示成像的移动便携形态、长时间使用的健康舒适性保障等主要特征。基于极高集成度微像源,利用精准光场调控材料与元件,实现虚实融合的感知交互体验的光场显示,无疑将是未来显示的主要方向。以人眼视觉感知机制为基础,利用极致性能像源器件与精准光学调控,让人眼接收到与自然物体发光相一致的视觉成像效果。通过模拟自然物体的光学传播实现图像显示,提供真正意义上的虚实融合与沉浸式体验,避免了人工显示与自然成像不匹配带来的视觉健康问题。而且,这种像源器件与成像光学相分离的结构,使小尺寸器件、大尺寸画面成为可能,有效解决了移动便携与大容量高画质显示之间的矛盾。

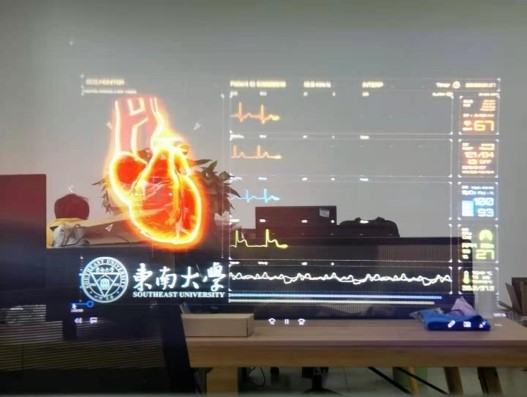

考虑技术实现的难易和应用场景的不同,光场显示可能会存在近眼光场显示和裸眼直视光场显示两大类。前者服务于个体专属私有应用,只给单个用户提供视觉信息显示,如图4所示;而后者则同时给多个用户提供公共信息显示。由于近眼光场显示多用于单个用户,可以采用类似眼镜的穿戴形式,因此其在观察位置、出瞳眼盒、物理分辨率等方面的要求相对较小,设计和工艺实现的难度相对也会较小。后者由于需要考虑到各个可能的观察位置,因此需要光源能量会比较高,而且受制于光场显示对原生物理分辨率的分配机制,像源器件的分辨率和信息容量要求会极高,需要解决的问题会更难更多,研发需要历经的时间周期也会更长。因此,从技术实现角度看,近眼光场显示,由于观察者单一,成像方向固定,需要的像源数据量相对较少,因此设计和实现的难度相对较低,有望率先应用。

由于光场的精准调制,避免了当前显示器件及模式普遍存在的巨大光效损失,目前实验室已经实现的在近眼光场显示样机测试结果表明:在画面尺寸达到150吋,成像亮度接近1000cd/m2的情况下,显示器件功耗小于3瓦。对比目前的一台75吋家用电视机,亮度在500cd/m2左右时,液晶电视功耗在300瓦左右,而有机电致发光电视更是高达600瓦之多。所以基于光场精准调制的显示技术符合人类视觉认知需求,同时也是双碳目标牵引下,显示技术演变的重要技术路径。

即便没有当前异常火爆的元宇宙概念,近两年围绕光场显示,耳熟能详的科技巨头,包括微软、苹果、谷歌、华为等,都无一例外地在这一方向保持着高强度的技术攻关和商业布局。从核心材料与器件,到系统生态的构建,都值得国家科技系统或社会商业资本进行专项系统布局。

图4 未来新型光场显示技术形态与当前实验室研究进展

三、总结

当前以LCD和OLED为代表的平板显示技术,在诸多方面并不完美,仍有改进和优化的空间;可以从人眼视觉认知需求出发,结合节能环保战略需求,充分发挥已有产能和市场优势扎实攻关提升产品性能,并不断渗透到对相关核心技术的掌控,从而降低知识产权风险和代价,并逐步形成国际竞争优势。未来的新型显示技术形态,则需要我们具备更加大胆的想象,紧扣人类视觉认知需求和双碳战略目标的牵引;光场显示会是未来,考虑到技术可实现性,近眼光场显示会离实际应用越来越近,需要提前做好布局,占据竞争主动。

(来源:张宇宁,王保平. 视觉认知需求和双碳目标引领下的显示技术创新发展[J].光电子技术,2022,42(1):1-5. DOI:10.19453/j.cnki.1005‑488x.2022.01.001,转载请注明出处)

登录

登录