详情

福州大学严群和孙捷课题组在超高密度Micro-LED键合凸点的规模化制备方面取得重要进展

近日,国家新型显示技术创新中心Micro-LED创新平台牵头单位福州大学郭太良教授团队严群和孙捷课题组在超高密度Micro-LED键合凸点的规模化制备方面取得重要进展,以 “Electroless Deposition of 4 μm High Ni/Au Bumps for 8 μm Pitch Interconnection”为题的研究论文发表在著名期刊《ACS Applied Electronic Materials》上。郭太良教授领导的福州大学平板显示国地联合工程实验室为第一单位,研究生田亮为第一作者,林畅博后、孙捷教授、严群教授为文章的通讯作者。

微米级LED(Micro-LED)是指将传统LED微缩化后形成微米级间距LED以达到超高密度像素阵列。目前,单个Micro-LED已可实现4K视频的实时传输,Micro-LED 阵列可通过发射不同的图案和反射图案的采集实现空间多人和物体的精准定位。相比现有的显示技术,Micro-LED有更长的寿命和更高的亮度,同时轻薄省电等特性,其应用领域包含柔性、透明显示屏, AR/VR的微显示、中小尺寸(2-20英吋)车载/机载显示和大尺寸显示屏(>50英吋)等。

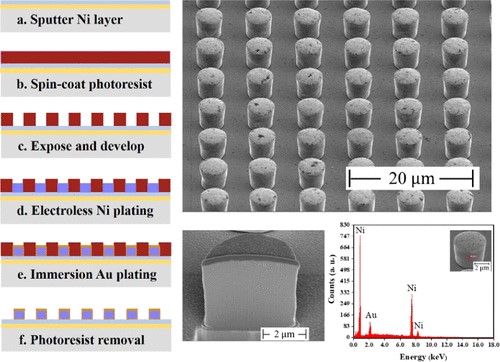

当前,Micro-LED正处在产业化前夕的关键时期,是我国突破西方卡脖子、抢占产业制高点的机会。但是,超高密度Micro-LED的金属键合凸点密度高、厚度高,规模化制备非常困难,不仅经常出现局部缺陷或可靠性不佳的情况,而且成本高昂的传统真空镀膜法,也成为制约其产业化的主要瓶颈之一。该课题组认为化学镀是在本领域非常有前途的凸点制备技术,它不仅由于化学镀的本质导致成本低,而且不会受到真空镀膜技术中金属剥离光刻诸多工艺重复性不佳因素的影响。同时,由于其不涉及电学控制,使其制备凸点比电镀更均匀。该研究报告了通过化学镀(ENIG)制备超小间距Ni/Au凸点的全工艺流程,凸点高度达到4微米,周期则仅有8微米,重复性良好,如下图片所示。这项研究还表明,廉价金属铁和镍可以用来催化化学镀镍工艺的反应。结果显示,晶圆上凸点均匀一致且凸点内部没有发现空隙或杂质,有利于接下来的键合互连过程,为超高密度Micro-LED显示芯片与其主动驱动芯片的集成,实现电学和机械的互连提供了一条低成本、高重复性的路径,对产业化非常有价值,下一步拟实用于样机制备中。

(来源:原创,转载请注明出处)

登录

登录